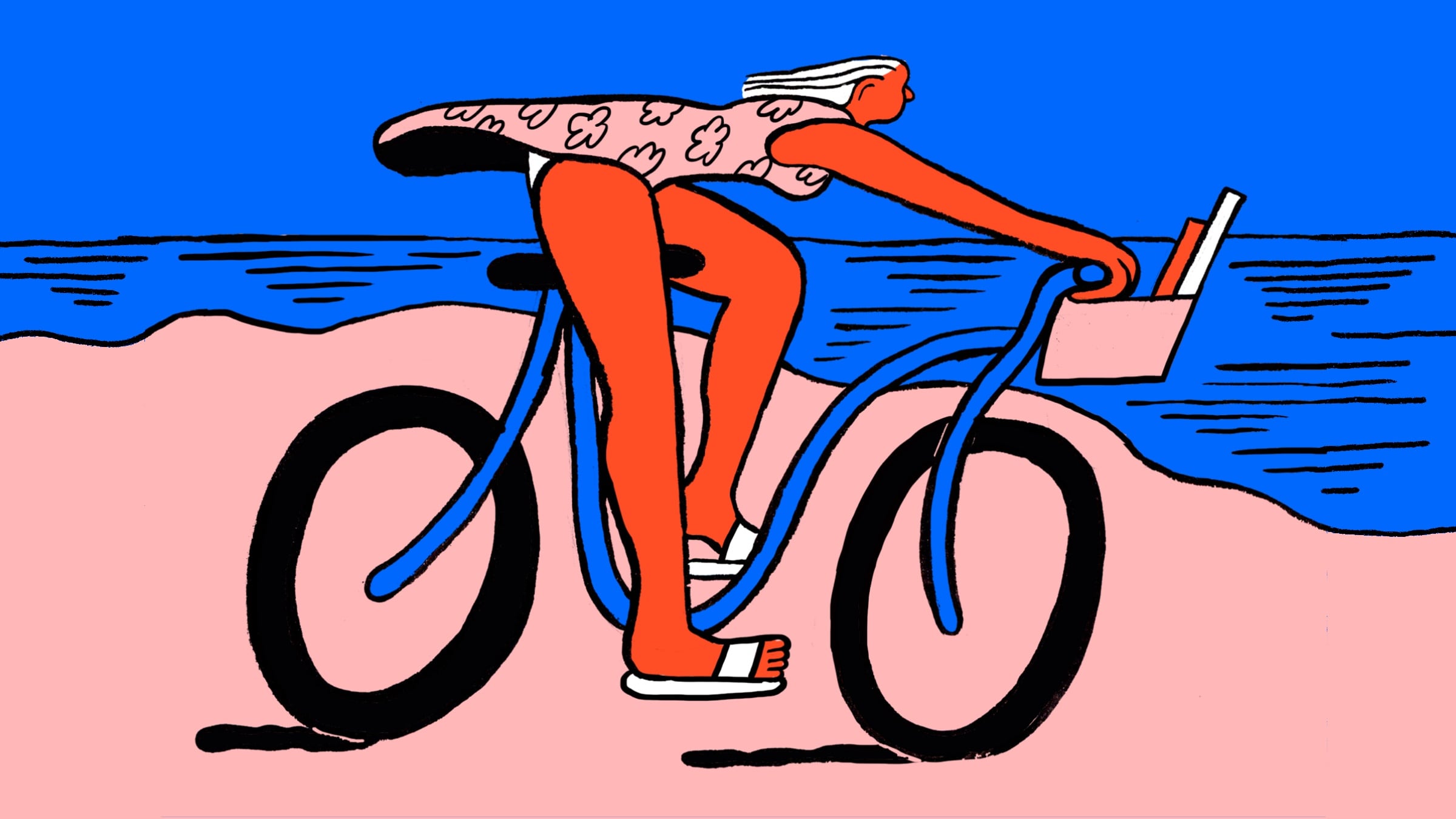

A esta calavera mía los setenta ya no se los quita nadie, tampoco los recuerdos que atesora. En su nube mental conservo sensaciones, imágenes y olores perfectos del pasado. También un rostro, recurrente en mis sueños, imborrable, el de Mary Mac-Crohon. Muy poco mayor que yo, pasó por mi pubertad durante la canícula del 68. Aquel tórrido verano de cigarras desgañitadas, mi madre me puso una profesora particular de Inglés, una chica irlandesa que estaba de intercambio en alguna de las villas modernistas vecinas al parador de turismo. Así que, diariamente, a la hora de la siesta, cuando el calor apretaba y los perros se ponían a la sombra, aparecía Mary por el camino de piedras —aún no existía el paseo marítimo—, con la frente y el labio superior húmedos, en su bicicleta de cartero, de ruedas grandes, sillín con muelles, manillar abierto y cesta para las libretas. Tenía la piel inocente y pecosa, pero de pecas rubias igual que la melena lisa que le cubría los hombros, los ojos azul marino y una delgadez frágil, no enfermiza, tampoco mística, como de hada artúrica. Aunque lo que más llamaba la atención en su silueta, al menos para mí, que por entonces llevaba un avispero de hormonas zángano en el hueco del corazón, era su notable pecho, desproporcionado para aquel cuerpo etéreo de mujer ángel. Las camisas con mangas de farol y los vestidos largos de florecitas, ir vestida de ilustración de Holly Hobbie, no impedían que el escote le quedase siempre estrecho, abierto, descuidando el perímetro de melocotón de su intimidad y el encaje blanco del sujetador. Incurría yo en la contradicción adolescente de arder de deseo y, a la vez, idolatrarla como a una santita intocable. Mary se daba cuenta de que me resultaba imposible apartar la mirada de aquel balcón de tentaciones y concentrarme en las clases. Seguramente, también escuchaba el galopar salvaje de la sangre por mis cinco extremidades. Mi inglés no avanzaba. Ciego de amor, le escribí un soneto cursi y ripioso, del que, por fortuna, sólo recuerdo el pedante título: Pechos alabastrinos. Y se lo di en la mesa camilla de la terraza, donde mi madre nos ponía a esclarecer el idioma moderno de cara al mar. Ella lo leyó sin cambiar su delicada expresión, lo dobló con cuidado y sucedió el milagro: cogió mi mano abierta y la metió por debajo de su sostén. La vi sonreír con la dulzura de quien querría ser mi esposa en un futuro muy lejano y, sin añadir palabra, continuó con el verbo To Be. Desde entonces, todas las lecciones las recibí con la mano escondida en su blusa, la palma sobre uno de los pezones, subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Así consiguió que atendiera. Y no, nunca mencionamos nuestra conexión táctil, tampoco nada fue a más, ni siquiera hablamos de otra cosa que no fuera el genitivo sajón, pero a ella la sonrisa dulce le duró todo el veraneo y a mí la erección también. Luego, nos perdimos para siempre. La he buscado todos estos años, en especial desde que existen las redes sociales, sin conseguir nada hasta ayer, justo ayer, cuando acompañé a mi hija a comprar los libros de texto de mi nieto. Me acerqué distraído a la mesa de novedades de la renovada librería Cronopios y me llamó la atención una portada en la que se ve el relieve de una mano bajo el estampado campestre de una pechera de mujer. Le di la vuelta. Según la contraportada, la autora es irlandesa, Mary Durrell, autora de “prosa sensible y metafórica, casi poesía” y su obra transcurre en España. Durrell es apellido de casada. El retrato de la solapa podría ser el de mi Mary con 50 años más: delgada, espiritual, con el pelo largo, blanquísimo. Volví al título. Temblaban mis manos. La novela se titula Pechos alabastrinos. Mi hija tuvo que recogerme del suelo porque me mareé. Compré el libro, claro, y lo voy a leer, aunque, de momento, publico esto como un mensaje en una botella lanzada al océano y dejo mis señas al editor de EL PAÍS por si… Hay amores de verano que permanecen como paraísos perdidos. El nuestro, ahora lo sé, fue de esos. Esteban González Pons es jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo y escritor.

EL PAÍS recoge cada día en agosto historias de ‘Amores de Verano’.

Un amor de verano de… Esteban González Pons: ‘Pechos alabastrinos’ | Estilo de vida

Shares: